脱穀②

脱穀第2弾を行いました。今回は江戸時代に使われていた道具を使いました。

まずは千歯こき。刃のような細長い鉄の間に稲を挟んで引き、米を取ります。一気にたくさんとろうと、稲をたくさん持ってきて挟みますが、重くて引けない…。

1束ずつ脱穀していくのが得策だと気づきました。

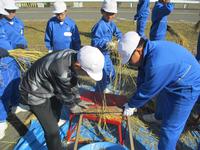

続いて、足踏み脱穀機。100年以上前の道具です。ペダルのような、足で踏む部分があり、それをタイミングよく踏みます。

すると円筒が回転し、その上部に稲をかざすと、円筒に取り付けられた針金が回転の勢いで稲穂を弾き飛ばすという仕組みです。

回転の勢いに手が巻き込まれる危険性があるため、稲をしっかりと握ってタイミングよくかざさなければなりません。

初めはみんな恐る恐るでしたが、コツを覚えるとすいすい脱穀する子もいました。

2度の脱穀を通して、道具がないことの不便さとあることの便利さの両方を実感し、ヒトが知恵を絞って発展してきたことも感じることができたのではないでしょうか。いい経験になりました。

登録日: / 更新日: